« Arrêtez de réfléchir ! Dessinez ce que vous voyez ! »

Je gourmande gentiment mes élèves. L’apprentissage du dessin demande parfois de laisser le cerveau de côté, qui a fâcheuse tendance à imposer sa vision du monde. Or, pour atteindre le cœur des choses, il faut se dépouiller de bagages trop encombrants, entrer dans un état de contemplation qui change notre perception du temps. Passer de « faire » à « être ». À contrecourant de l’idée qu’on se fait souvent de l’art du dessin, j’aime enseigner la confiance en son œil. C’est lui qui doit, le premier, gagner en plasticité, quand bien même il semble maladroit. Seule la main est maladroite – elle a toute la vie pour apprendre. Le regard, lui, est un jeune animal qui a besoin de mesurer l’univers. Il faut le laisser courir. En arpentant l’espace, il va baliser le chemin du dessin.

Pour dessiner, j’aime ainsi entrer progressivement dans mes limbes, cet état de semi-conscience où les sens sont exacerbés. La moindre pluie qui tambourine semble rebondir comme une super-balle, le frissonnement des arbres m’emplit tout entier, le frôlement d’une peau me fait vibrer comme un tambour, le scintillement de la mer devient une féérie sans nom. Ma main, alors, peut s’inviter, pour peu qu’elle accepte d’entrer dans ce paradis blanc.

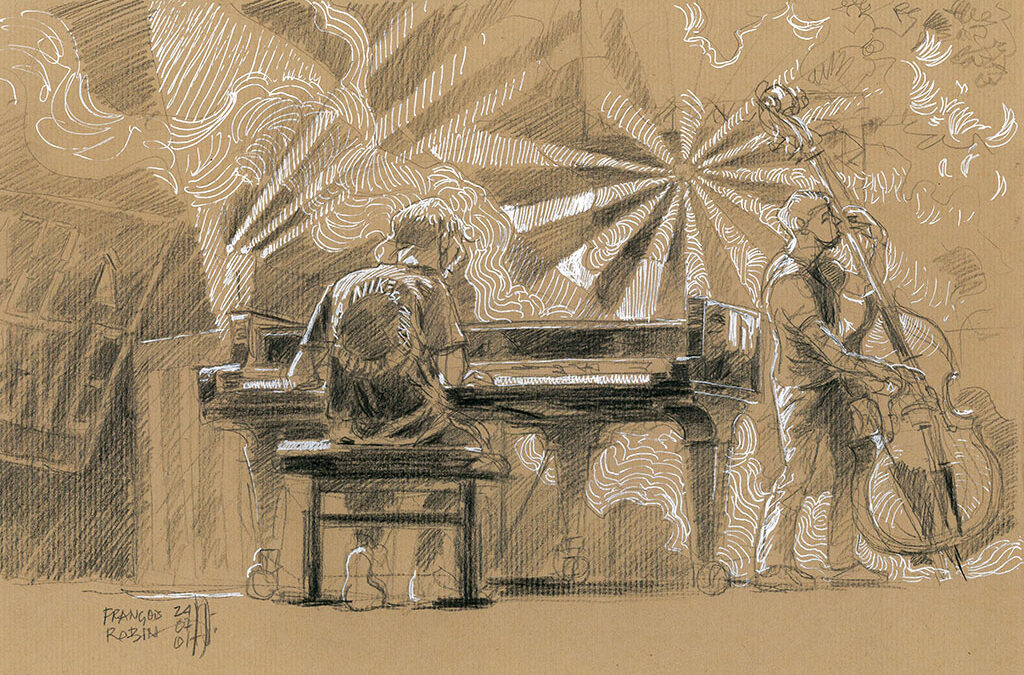

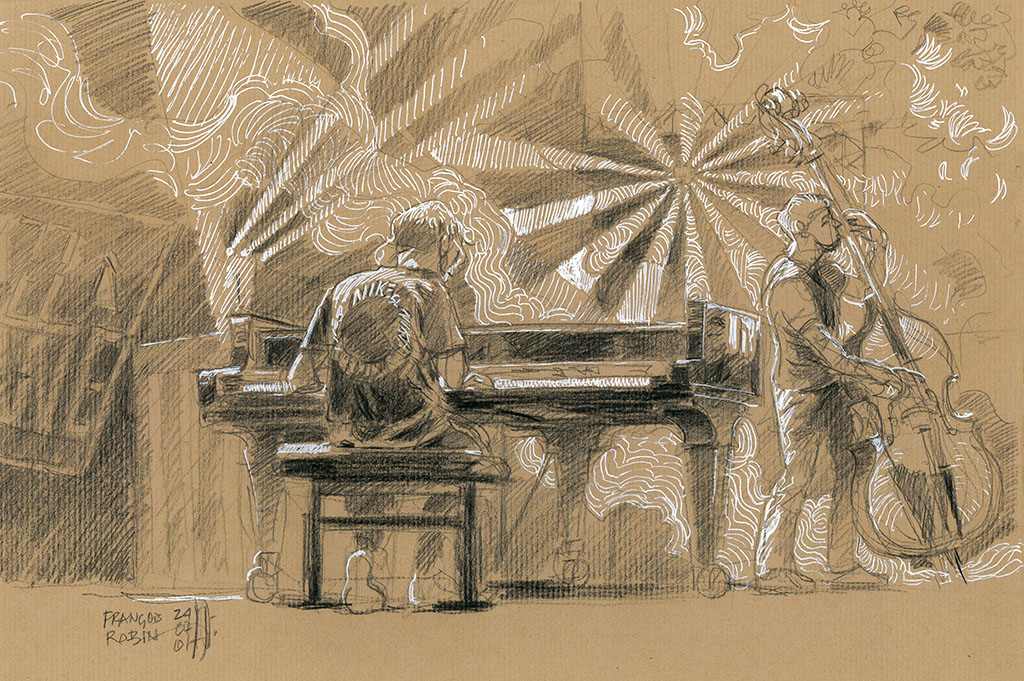

Comme un enfant qui jouerait dans les flaques, le batteur Jon Scott s’est lancé dans un fantasque sautillement, cet art du breackbeat (1) qui bouscule tout repère rythmique, une sensation de troublante apesanteur. Sur cette danse imprévisible, les mains de Chris Illington lâchent quelques notes, petits marteaux rebondissant sans fin sur les cordes étouffées de son piano, à la façon d’un lointain cymbalum. Elles goutent, cascadent, laissant derrière elles l’ivresse d’un éternel écho, une immensité vierge, cathédrale. La contrebasse avait accompagné cette première danse - petits coups à la porte du paradis, toc-toc de Nick Blacka sur lisière des cordes, tout près du chevalet. Dans l’espace entrouvert, l’archet s’est glissé et vient réveiller le vaisseau de bois sombre qui s’étire, grand corps étendu sur la banquise. C’est un chant doux et profond, animal, une mémoire chaude d’oreiller et de premier soleil. Sur cette lumière du matin, le piano s’est fait cristallin, et avec lui la musique tout entière qui frissonne, scintille, clignote. L’espace s’est ouvert en un instant, immensité blanche et cotonneuse, ciselée de givre, traversée parfois par le claquement infrason d’un sérac – le grondement du Moog (2). Sur ce paysage sidéral, les GoGo Penguin, inlassablement, tournent la manivelle du super 8, déroulant une nostalgie parsemée de mouchetures, les craquellements de la pellicule du cinéma amateur d’antant où notre enfance gambade éternellement dans un silence stroboscopique.

Je cligne des yeux vers mon dessin. Ma main a ciselé de blanc le papier Kraft, contournant le portrait au crayon noir des musiciens, glissant au gré des lumières sur ces émergences rocheuses, emporté hors du temps par la musique hypnotique des Mancuniens (3). Un voyage aux portes des Limbes. Un instant d’éternité dans le Paradis Blanc (4).

(1) Breackbeat, rythme cassé, syncopé, complexe, qui caractérise un certain courant de musique électro, à l’opposé de la rythmique plus stable de la house, par exemple.

(2) Le Moog, du nom de son inventeur Robert Moog, est un synthétiseur modulable, avec lequel le musicien peut littéralement sculpter le son, donnant aux graves et infrabasses une gamme de textures infinies.

(3) Mancuniens : habitants de Manchester

(4) Le Paradis Blanc : emprunté à un titre de l’album de Michel Berger, « Ça ne tient pas debout » (Apache, WEA, 1990)